OUR ART IN

OUR TIME

OUR ART IN

OUR TIME

12

2025

Aug. 08, 2025

アートと感性を脳科学する─神経美学の視点から─【イベントレポ】

Guest 神経美学 研究者 石津智大さん

Edited by Naomi KAKIUCHI

Event photo by Mika HASHIMOTO

──はじめに…

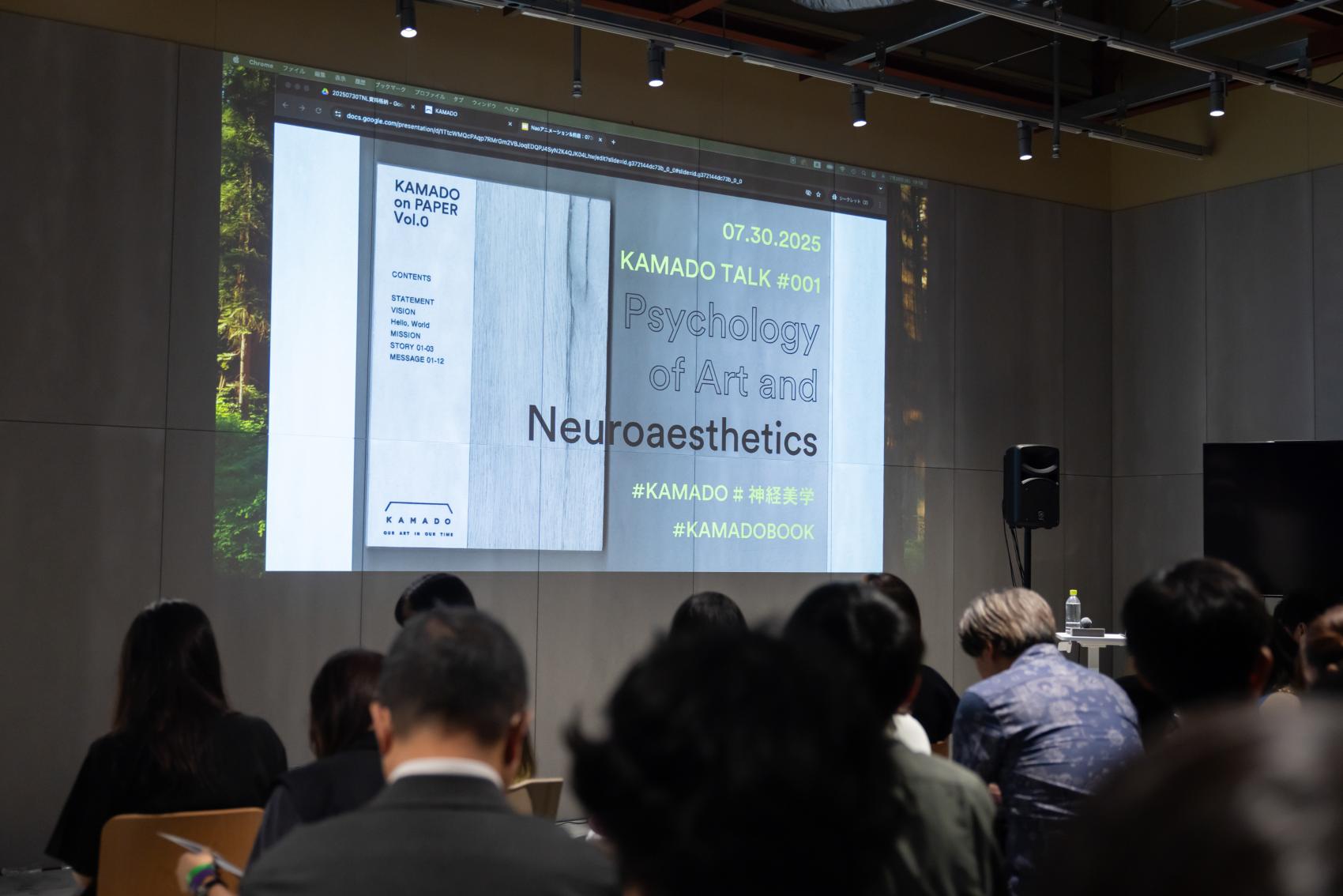

2025年7月30日、KAMADOが主催するトークイベントシリーズ「KAMADO TALK」の第1回が開催されました。

テーマは「神経美学」。アートと〇〇の交差点で、人の「感性」や「価値観」に迫ることを目的に、今回は神経美学研究の第一人者である関西大学文学部心理学専修教授・石津智大氏をゲストにお招きしました。

会場協力は、先端テクノロジーとクリエイティブが融合する研究開発拠点「TOKYO NODE LAB」。東京タワーを一望できる開放感のある空間に、アートやクリエイティブ、そして脳科学に関心を持つ参加者が集まりました。

【関連レポート】2025.10.31開催 KAMADO TALK #002「神経美学×デザイン×コミュニティー」ーいまだ来ていない「そのとき」を想像することーのレポートはこちらから

アート×ライフスタイルのあいだをめくる、

KAMADO BOOKについてはこちらから。

photo by Mika HASHIMOTO

Guest

石津 智大(いしづ・ともひろ)

関西大学文学部心理学専修教授。2009年、慶應義塾大学大学院心理学専攻修了。博士(心理学)。ウィーン大学心理学部研究員・客員講師、ロンドン大学ユニバーシティカレッジ生命科学部上席研究員などを経て、2022年より現職。専門は神経美学、芸術認知科学。脳科学の手法をもちいて感性と芸術について研究している。広島大学脳・こころ・感性科学研究センター客員教授を兼任。日本認知神経科学会理事。

・単著『神経美学 -美と芸術の脳科学-』(共立出版、2019年8月)

・分担執筆『ヒトはなぜアートに魅了されるのか』(共立出版、2025年5月)

・2025年7月には新書『泣ける消費』を刊行(サンマーク出版、2025年7月)

・テレビ・雑誌など各種メディアへの出演・寄稿多数

Organizer

柿内 奈緒美(かきうち・なおみ)

KAMADO INC. Founder & CEO / Chief Editor。人の価値観を象るアートとの関わりがより豊かになることに興味がありテクノロジーを活用しながら、アート×ライフスタイルのあいだに新しい体験を生み出す事業を展開。原点は2005年に立ち上げ、10年にわたり運営したライフスタイル紹介サイトにある。アートやインターネットのように、境界線を越えて価値観が交差する領域に興味を持ち、コンテンツ制作やクリエイティブ事業に携わる。ジョージクリエイティブカンパニーなど数社を経て、ニューヨーク発カルチャーメディア「HEAPS」にて勤務。2016年11月、個人事業主として独立し、HEAPS親会社の新規事業として『アートがライフスタイルになるウェブマガジンPLART STORY』を立ち上げ、創刊編集長に就任(〜2019年1月)。2019年8月、『ウェブマガジンKAMADO』を創刊。2020年6月、株式会社KAMADOを設立。現在「Art is lifestyle. Lifestyle is you.」のコンセプトのもと、アート×感情×脳科学を融合させたオンラインブック「KAMADO BOOK with AI Chat」を開発。また、文化・ビジネスの両面から感性の社会実装を目指す共創プロジェクト「KAMADO Project」を展開し、企業やブランドが参画できるパートナーシッププログラムを提供している。

冒頭では、KAMADO代表の柿内奈緒美が、今回なぜ「神経美学」のイベントを開催したのかの背景を語りました。

柿内は小さい頃から絵を描くことが好きで、美術館へは月に1〜2回ほど通っていたが、それでもアートはどこか難しく「それ以上の入り口が分からない存在」だったそうです。

10年前、アートメディアを立ち上げる為、多くの人たちに縁を繋いでもらい沢山の強度あるアートと出会え、PLART STORYを経て2019年8月にウェブマガジンKAMADOを立ち上げました。アートや表現をもっと身近に感じて欲しいと願い行動してきた最初のきっかけになっているのが「ある3つのアートの存在」です。

この作品らをスタートに「言葉にできない・理由は分からない、だけど“惹かれる感情・感覚”」を抱き続けてきました。

柳さんの展覧会について 2016年12月に投稿したSNSを共有する柿内

──「3つのアートの存在」の紹介

・2009年の夏 宮島 達男《Sea of Time ’98》直島・角屋

蝉の鳴き声から想像できない静まり返った室内。作品のデジタルカウンターの数字がいろんな速さで点滅する光景に、意味・理由は分からないままけど、惹きつけられた体験が現代アートの入り口になった。

・2014年の冬 イザ・ゲンツケン《 RoseⅡ》New York・MoMA

モネの淡い色彩に包まれた後、見上げたら1輪の薔薇の作品がニューヨークの街を背に孤独を味方にしたように凛と立っていた。自分の心を映すような瞬間が『これから何があっても諦めないで進もう』と思える大きな軸になった。

・2016年12月 柳 幸典《イカロス・セル》横浜・BankART Studio NYK

三島由紀夫の言葉を扱った作品。戦争や環境といった目を逸らせないテーマに向き合ったとき、『どうにもならない感情を持ったままでも崩れないように、強さを持ちたい』と感じた展示。

強度のあるアートと向き合ったとき、決してポジティブだけではない感情・感覚の正体、そして『何故こんなにも前に進もうと思う原動力になるのか?』を知りたい。

そして『これらの感情はきっと人が生きていく上で必要になる!』と信じ続けてきたKAMADOの活動の中で最後に出会ったのが石津智大さんの「神経美学」でした。

今回のトークタイトルは『アートと感性を脳科学する─神経美学の視点から─』。

まずは石津さんから自身のこれまでについてユーモアを交えながらお話しくださいました。

石津さんは2020年4月に帰国し関西大学に着任するまで、2009年からの11年間はヨーロッパ(ロンドン・ウィーン)を拠点にしてきました。それは〈 神経美学を新たな学術分野として提唱した創始者、セミール・ゼキ氏 〉のもとで研究をするため。

「学者になりたいと思ったのは小学3年生の頃で最初は昆虫学者でした(笑)。それから中学2年生の頃にとても不思議な体験をして…脳科学者になろうと思いました。アートと美しさに興味があったのは母親が岩絵具で絵を描いていて、小さい頃から展覧会へ連れて行ってもらったりしてましたし、カタログ集もよく見せてもらってました。なのでアート・美しさ・感性にもともと興味がありました」

自身が「なぜ神経美学を研究したいと思ったのか」を話す石津さん

小さい頃からなりたいと決めていた職業。それが不思議な体験を経て脳科学に特化され、大学院1年生の時「自分の好きを組み合わせてしまえば、一石二鳥だ」と調べてたら前出のセミール・ゼキ氏を知り「いつかこの人のもとで神経美学を研究しよう」と決めたそうです。

そして、今回は多くの神経美学 研究の中から5つのトピックがピックアップされ、お話がスタートしました。

◻︎ 神経美学とはどんな分野?

◻︎「美しさ」を脳から考える

◻︎ 美は快なのか?ヘドニアとユーダイモニア

◻︎「悲しみ」の価値

◻︎「畏れ」(崇高畏敬)の価値

「神経美学とは?」を一文で表したスライドでは多くの人がカメラを向けていた

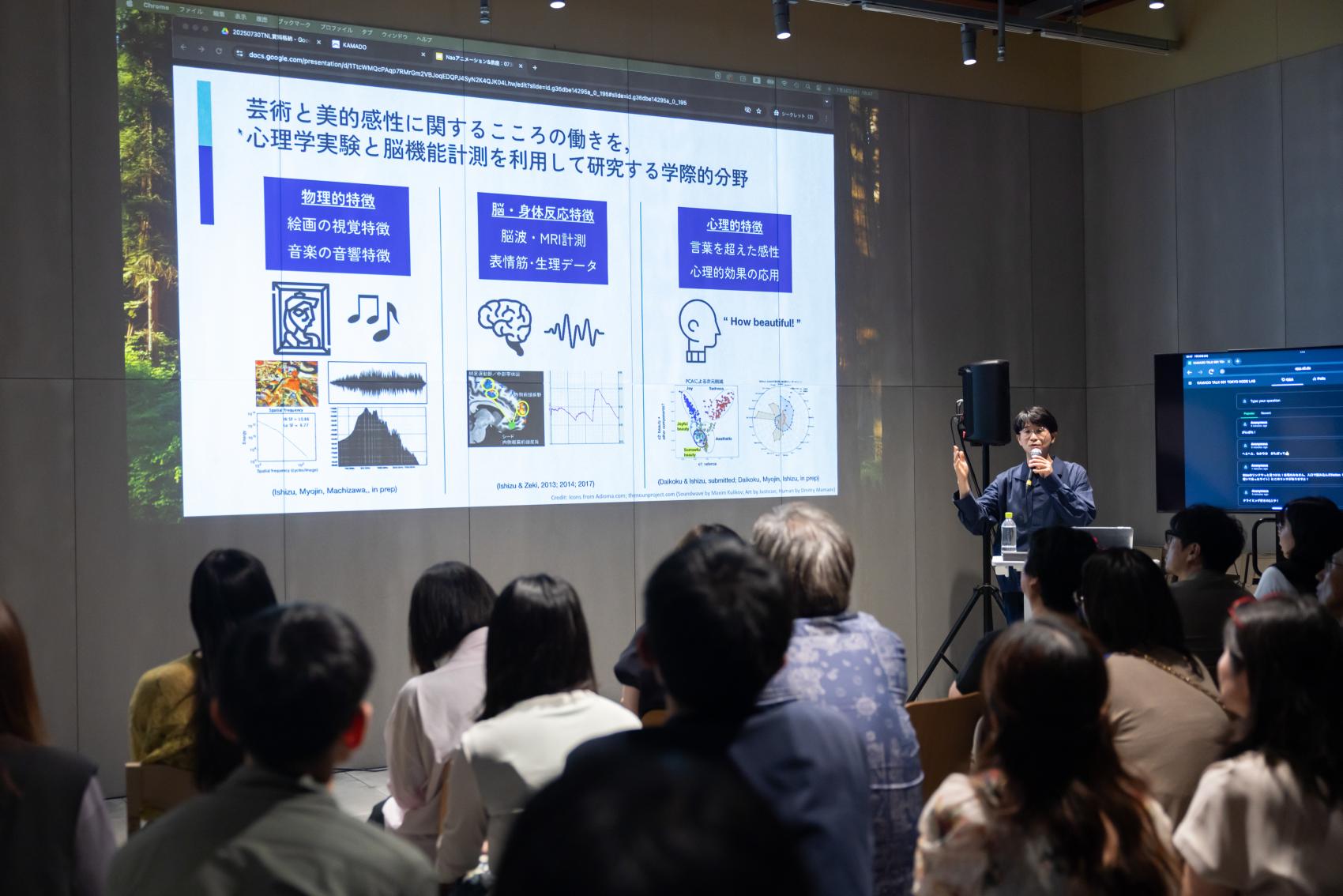

◻︎ 神経美学とはどんな分野?

神経美学は、美や芸術体験を脳科学と心理学の視点から探る学際的な研究分野。

視覚芸術、音楽、文学、道徳、数学的美まで対象は幅広く、「なぜ人は美しいと感じるのか?」を科学的に解き明かそうとしている。

欧米を中心に進展してきたこの分野は、近年、日本でも注目を集めつつある。

◻︎「美しさ」を脳から考える

実験では、アートや音楽を提示し、「美しい」と感じた瞬間の脳の活動をMRIで測定。(石津さんが行った研究の映像を紹介)

結果として浮かび上がったのは、内側眼窩前頭皮質という脳の同じ領域が反応しているということ。

異なる感覚刺激にもかかわらず、私たちは“美”を共通の脳の反応で感じ取っている。

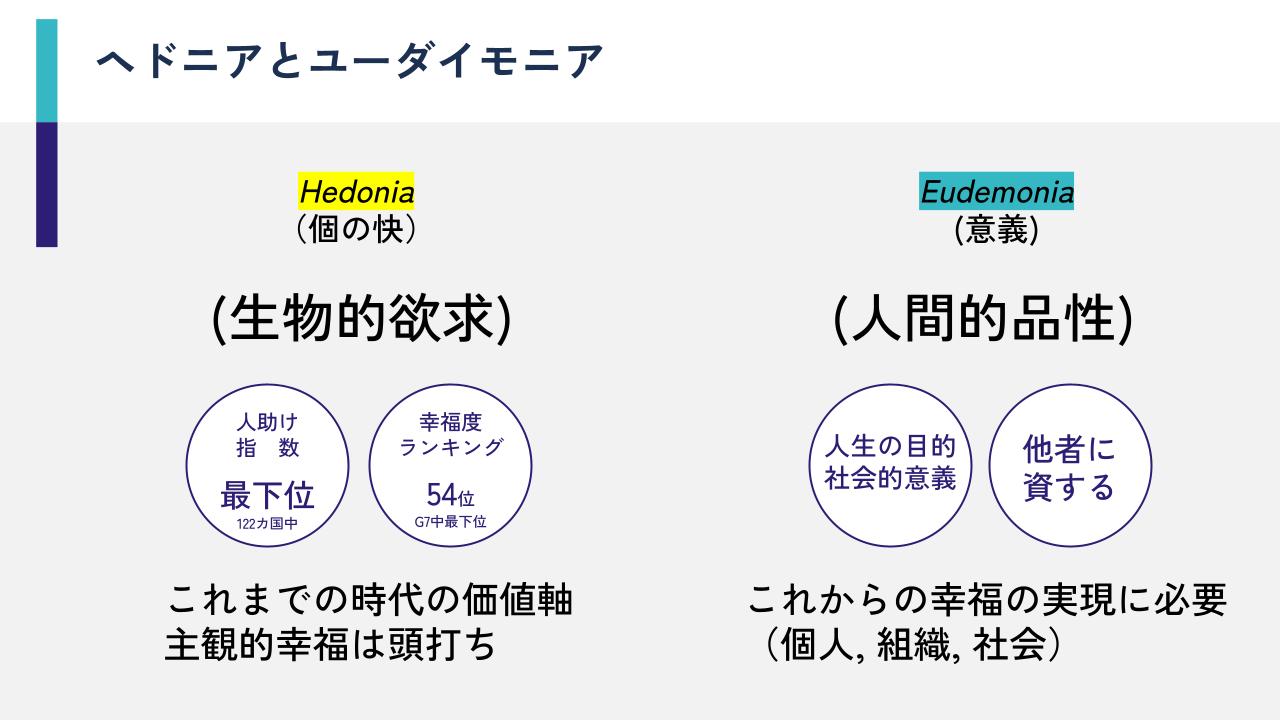

◻︎ 美は快なのか?ヘドニアとユーダイモニア

結論として美は快である、だけど快だけの美ではない。

生物的欲求・快楽的な「ヘドニア」と、意義や人生の目的を含み他者に資する行為につながる「ユーダイモニア」について語った。(また最大手IT企業であるGoogleがミラノサローネで神経美学の知見を応用するほど、感性科学・神経美学の基礎研究を実践・実装へつなげる世界的なトレンドになっている)。

国連の報告書でも「ユーダイモニア」が重要と言及されていることを紹介。

ただし『ユーダイモニアは自分から進んで行われにくい…』

次のトピック「悲しみの価値へ」

◻︎「悲しみ」の価値

「悲哀美」や「負の感情がもつ価値」について。シェイクスピアのロミオ&ジュリエットの一幕から混合感情の「悲哀美」を紹介。

石津さんの研究結果から「悲哀美・仮想の悲しみの受容は他者へのケアや庇護の感覚を生む可能性がある」とした。

悲哀美は他者を慮り庇護しようとする人間品性のひとつの顕れ、土台になる。

◻︎「畏れ」(崇高畏敬)の価値

壮大な自然、巨大建築や空間——言葉にできないほどのスケールを前にしたとき、私たちの脳は「畏れ」や「崇高さ」の感情を抱く。

自分より大きな存在を眼前にするときに感じる恐怖・圧倒される感覚と美的快の混合感情のことをいう。

この感情も神経美学で脳の反応を見ることができる。それは「崇高体験が向社会性・協調性をうながす」という研究結果である。

トークは70分以上になり、すべてのトピックについての詳細をレポートするのは大変難しいので是非、石津さんの単書である『神経美学 -美と芸術の脳科学-』(共立出版、2019年8月)の本を読んで頂けると幸いです。

参加者の皆さんから直接、「めちゃくちゃ面白かった」「久しぶりにこんなにメモを取った」「もう一回2時間以上でもいいからやってほしい」と声がありました。また今後もKAMADOでは石津さんをお招きしたリアルイベントを開催していく予定ですので是非、KAMADOのSNSやサイトをチェック頂けると嬉しいです。

──石津さんから最後のまとめとして、以下の2つが書かれたスライドが映し出されました。

「力強いけれども言葉にできないような美的芸術的な体験には、単になんとなく感じているだけでなく確固とした脳の基盤・反応というものがあり、まさに強度のあるアートやデザインなどの作品には、もしかしたら2つの要素、ヘドニアとユーダイモニアが両立されているのかもしれない」と言います。

また石津さんの視点で「東洋的視点のあわいの広さ」にも触れ、会場の皆さんも小さく頷きながらその感覚をイメージされているようでした。

「最後に…言葉にできないこころの在り方を科学の立場から削ぎ落としてしまうことのほうが多いかもしれないけど…」と前置きし、「それでも、まだ言葉になっていないこころのありようを象ることができたら嬉しいとおもって神経美学を続けています」と締めくくってくれました。

KAMADO BOOKのコンセプトムービー ショートバージョンを上映

ウェブマガジンKAMADOは6周年となる8月30日に「KAMADO/KAMADO BOOK」としてRe-startいたします。

vol.1の特集は当初と変わらず、インテリア≒アイデンティティです。またKAMADO BOOKのコンセプトムービーも同時公開予定です。

KAMADO BOOKは、アート×ライフスタイルのことを雑誌のように読んで、ライブラリーのように使って、そして、気になった事を気軽に聞くことができる新しいカタチのオンラインブックです。

わかりやすく言うとAI chat「Ato」を取り入れたアートと暮らしのオンラインブックとなります。

それにKAMADOが探してた答えである「神経美学」を手探りで活用したものを構想・開発しています。

情報のキュレーション(質)、デザイン、利便性、読みものとしての面白さ。最高のものを目指します。

そして何より「対話できるウェブマガジンでありたい」とKAMADOの前身だったPLARTの時からの想いがテクノロジーの発展でようやくカタチにできそうです。

ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。

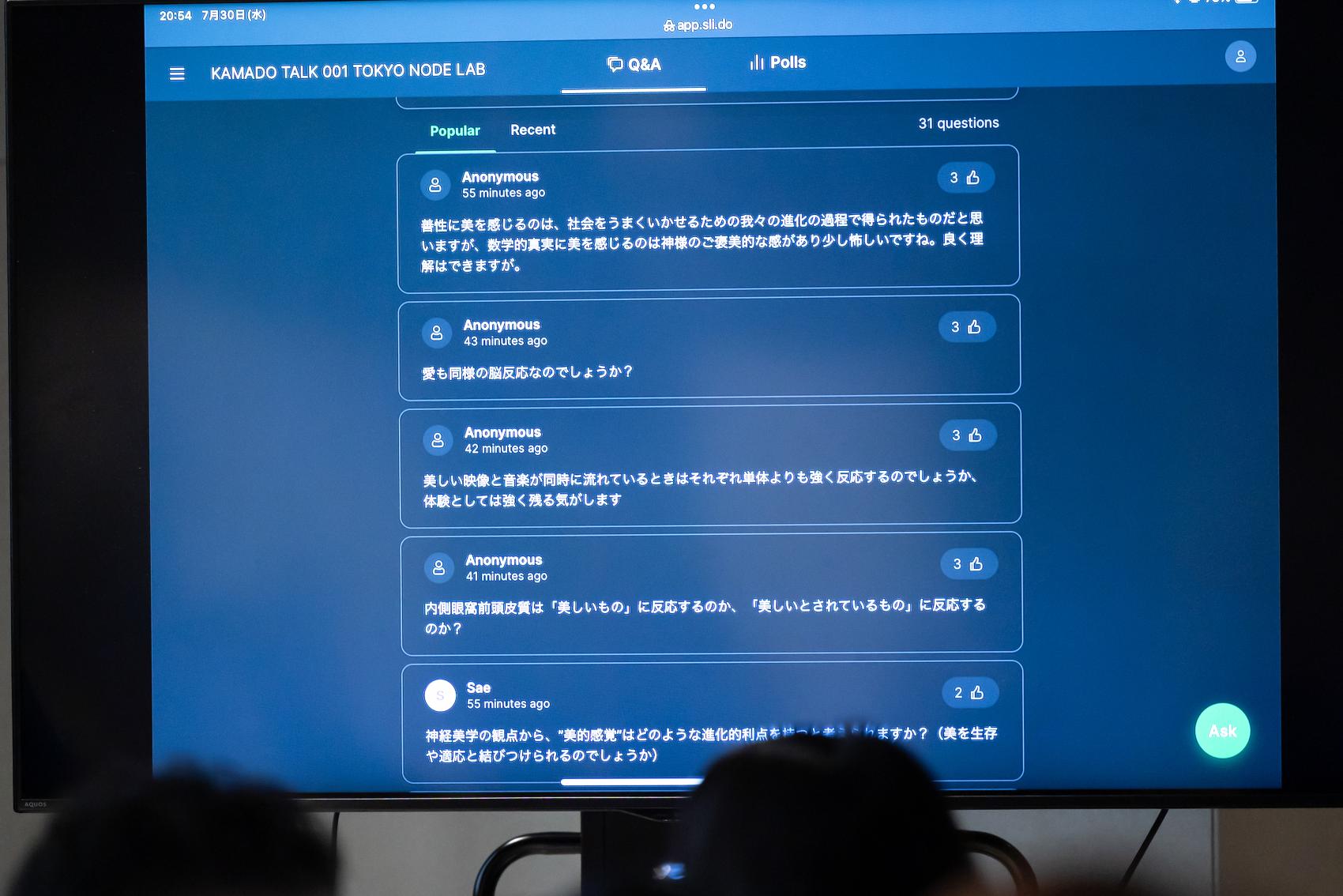

今回、イベント中に来場者の皆さんからオンライン質問ツールで感想や質問を投稿していただきました。大変多くの質問をいただいたのですが、時間内でお答えすることが厳しかったので皆さんのLIKEが多かった3つのご質問を抜き出して石津さんにイベント後日、コメントをいただきました。

Q.愛も同様の脳反応なのでしょうか?

これは、とても素敵な問いですね。実は、私が学んでいたロンドンの研究室でも、まさに「愛」と「美」の脳反応の違いが研究されていました。 結論から言うと、愛と美が呼び覚ます脳の反応は、それぞれ異なりました。 私たちが「美しい」と感じるとき、特に活発になるのは、内側眼窩前頭皮質をはじめとする脳の前方部分、進化的に新しい脳である前頭葉でした。 一方、「愛しい」という感情が湧き上がるときに強く反応したのは、もっと脳の奥深くにある、進化的に古い時代から存在する領域でした。この場所は、食欲や睡眠欲といった、生命の維持に直結するような、より本能的で根源的な「快」に応答する部分です。 さらに興味深いことに、恋愛感情が高まっているとき、脳の中ではもう一つ別の現象が起きていました。それは、合理的な判断や論理的な思考を司る、いわゆる「理性のブレーキ」ともいえる脳領域の活動が、逆に抑制されていたのです。 つまり、脳の反応から見ても、「恋は盲目」という古くからのことわざは、真実を突いていたと言えるのかもしれませんね。

Q.美しい映像と音楽が同時に流れているときはそれぞれ単体よりも強く反応するのでしょうか、体験としては強く残る気がします

その感覚、非常によくわかります。そして、その通りであることが知られています。 映像(視覚)と音楽(聴覚)のように、種類の異なる感覚を複数同時に体験することを「クロスモーダル(異種感覚間)効果」と呼びます。 多くの研究が、このクロスモーダル効果によって、私たちが感じる美しさや心地よさが増すことを明らかにしています。単に映像の感動と音楽の感動を足し算しただけでなく、それらが調和し、1+1が3になるような特別な反応が起きるのです。 このとき脳の中では、美しさを感じる報酬系の領域だけでなく、異なる感覚からの情報をまとめ上げ、一つの豊かな体験へと統合するための高次の領域も活発に働いています。 映画の感動的なシーンで流れる音楽、広告で使われる印象的な映像とサウンドロゴ、ミュージックビデオ…。これらがなぜ私たちの感情を強く揺さぶり、忘れがたい記憶として刻まれるのか。それは、脳が持つこの精緻な情報統合のプロセスが、私たちの感性に深く訴えかけてくるからなのかもしれません。

Q.神経美学の観点から、“美的感覚”はどのような進化的利点を持つと考えられますか?(美を生存や適応と結びつけられるのでしょうか)

これは、神経美学が探求し続けている核心的で壮大なテーマです。まだまだ研究の途上ではありますが、これまでの知見から、美的感覚が持つ進化上の利点として、少なくとも「決定因子」と「強化子」という2つの重要な役割が考えられる、とわたしは思っています。 一つ目は、生存に有利な選択をするための「決定因子(ナビゲーター)」としての役割です。生物が生きていくことは選択の連続です。どちらの異性がより優れた子孫を残せそうか、どちらの場所がより安全で食料が豊富か、どちらの果物がより栄養価が高いか。 こうした選択の場面で、「美しい」と感じるものが、結果的に生存に有利な選択肢であることが多いのです。例えば、健康的な配偶者の姿、敵を見つけやすい見晴らしの良い「風光明媚」な場所、瑞々しく熟した果物。私たちは、そうしたものに直感的に「美」を感じ、自然と惹きつけられます。つまり、「美」は、私たちがより良い選択をするための、いわば「直感のシグナル」として機能してきたのではないか、と考えられます。

そしてもう一つは、私が「強化子(エンジン)」と呼んでいる役割です。 これは、個体の生存という観点から見れば、一見不合理に思えるような行動へと私たちを突き動かす力です。例えば、トークの中でも触れた、誰かのための自己犠牲や、「あしながおじさん」のような誰にも知られることのない善意の行動。生物としてみれば、自分を危険に晒したり、見返りのないコストを払ったりする行為は、避けるべきはずです。 では、なぜ人はそうした行動を取れるのでしょうか。 その行動そのものの中に、損得勘定を超えた「気高い美しさ」や「尊さ」を感じられるからではないでしょうか。その「美」の感覚が、私たちの背中を強く押し、社会全体を豊かにするような利他的な行動を促す「強化子」になっている。わたしはそう考えています。 ナビゲーターとエンジン、これが生物でありかつ広い社会性をもつわたしたちひとにおいて、美が果たしてくれる役割なのかもしれません。

photo by Naomi KAKIUCHI

会場協力

TOKYO NODE LAB

TOKYO NODEの8階に位置する、新たな都市体験を創出する企業やクリエイターとの共創拠点「TOKYO NODE LAB」。XRライブ配信が可能なボリュメトリックビデオスタジオ「VOLUMETRIC VIDEO STUDIO」、 TOKYO NODEのエントランスに位置し、イベントやミートアップなどの場としても活用されるカフェ&バー「TOKYO NODE CAFE」が併設されています。業種や領域を超えた一流の才能や、イノベーティブな企業が集結しており、コラボレーションによって新たな都市体験やコンテンツを、虎ノ門ヒルズエリアを舞台に世界に向けて創出・発信していきます。

https://www.tokyonode.jp/lab/

ケータリング

TOKYO NODE CAFE(SALT INC.)

クリエイター達の新たなコミュニティ

『体にも環境にも美味しい食』をテーマに掲げるTOKYO NODE CAFEでは、食材に新しい価値を加え、その魅力を最大限に引き出したお料理をお楽しみいただけます。これまで食肉として活用されていなかった経産牛を使用したハンバーグや、環境と社会への影響を最小限にして養殖された真鯛のフライなを使ったバーガーなど、ただ美味しいだけでなく、食を通じて環境問題やフードロスなどの社会課題の解決を目指します。スキーマ建築計画が手がける開放感あふれる内装にはモダンヴィンテージな家具が並び、 ランチ、ディナー、カフェタイムともに様々なシーンでご利用いただけます。

https://salt-group.jp/